Lettre ouverte à Monseigneur l'Evêque de Tulle

France Mauvaise Nouvelle https://www.mauvaisenouvelle.fr 600 300 https://www.mauvaisenouvelle.fr/img/logo.png

Lettre ouverte à Monseigneur l'Evêque de Tulle

(et à travers lui à tous ceux qui prétendent diriger nos consciences et nous dicter un comportement)

Quand je m'y suis mis quelquefois, à considérer les diverses agitations des hommes, et les périls et les peines où ils s'exposent, dans la Cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, j'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre.

Pascal.

Monseigneur,

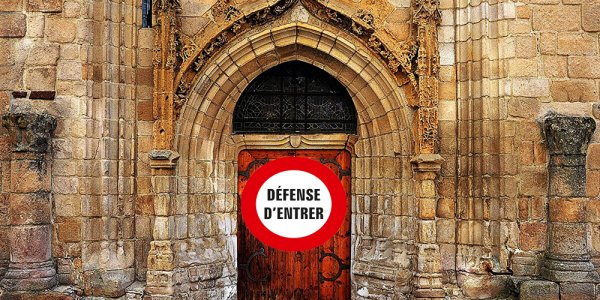

Vous n'avez pas jugé utile, en ce dimanche 15 mars qui était le 3ème du Temps de Carême, d'attendre la promulgation du décret organisant ce qu'on n'osait pas encore appeler le confinement général, pour interdire toute célébration religieuse publique dans votre diocèse. Alors qu'il n'était encore question, la veille au soir, que de « recommandations » visant à éviter les contacts susceptibles de favoriser la contagion, nous sommes passés brusquement d'un état de vigilance accrue à une suspension pure et simple de toute vie communautaire et liturgique, signalée au public, du moins à Egletons, par le placard sur la porte de l'Eglise d'une feuille de papier portant écrit « Pas de messe. » et de l'affichage, devant le presbytère, de la copie d'un « communiqué » de l'Evêché, numéroté 4 et daté du 15 mars.

Il n'appartient pas, évidemment, aux fidèles d'apprécier la portée et la signification (canonique, ecclésiale, ecclésiastique, théologique, morale, spirituelle) d'une décision aussi exceptionnelle, qui les prive, de facto, du moyen dogmatiquement défini comme le seul constamment et pleinement efficace pour constituer (donner corps à) une communauté chrétienne unie dans et par le Corps du Christ. Ils ne peuvent que s'en remettre à votre autorité, et ils le font sans doute, bien malgré eux. Ils le feront spécialement durant ce temps qui, après la fin du Carême, couvrira pour eux d'un voile d'étrangeté inaccoutumée leur participation au Mystère Pascal, si du moins se trouve maintenue la date du 15 avril, prévue par le gouvernement en accord avec les autorités religieuses du pays (mais qu'il est déjà tacitement décidé de reporter) pour mettre fin à l'état d'urgence sanitaire. Pour autant, n'ont-ils aucune question à se poser concernant l'attitude qu'il leur revient d'adopter, chacun personnellement en son âme et conscience, en tant que chrétiens ? Vous ne pouvez naturellement pas, en tant qu'évêque, répondre de tout ce que pourraient faire ou ne pas faire des hommes et des femmes que, très logiquement, dans votre « communiqué » (qui n'a manifestement rien d'un mandement), vous renvoyez à leurs devoirs ordinaires de citoyens, en leur enjoignant seulement de se mettre à « l'heure [du] confinement », dans un « esprit de responsabilité » et avec tout « le civisme » possible. (Il ne manquerait plus que cela : que les pratiquants de l'Eglise Catholique se comportent autrement que les autres et qu'ils ne viennent pas grossir le rang des bons combattants dans cette guerre que toute la Nation mène d'un seul front « contre le fléau de l'épidémie » ! Rassurez-vous, Monseigneur, nous n'avons pas envie d'être malades, ni de voir mourir nos proches, ni de voir s'effondrer un système économique et politique qui nous donne l'avantage de vivre notre foi plus confortablement que la plupart des peuples du monde.)

Pour le reste, c'est-à-dire pour ce qui regarde la vie de l'âme, vous vous rendez bien compte, apparemment, qu'il y a un problème, puisque vous précisez que les prêtres, « en célébrant seuls la messe quotidienne, auront à cœur de prier pour [les] fidèles défunts » et que « quand l'épidémie aura cessé, dans chaque communauté, on célébrera une messe un samedi pour tous ces fidèles défunts, en invitant toutes les familles endeuillées à y participer ». Mais l'important reste bien que la vie de l'Eglise se poursuive malgré tout, « par téléphone, par les réseaux sociaux, par skype », comme si de rien n'était, avec seulement la possibilité d'un surcroît de « charité », par exemple envers les voisins, mais surtout « en évitant les contacts ». Seul bonus : nous sommes invités à « observer un jour de deuil », le vendredi 20 mars, « en priant pour que le Seigneur nous libère de ce fléau ». (Il ne faudrait pas, si jamais la prière avait des effets spéciaux, en détourner l'efficacité de la préoccupation générale – qu'elle serve au moins à renforcer, ou à accompagner, l'effort de guerre national, sans le gêner, sans nous détourner surtout de la confiance qu'il ne faut pas manquer d'avoir dans les moyens sanitaires classiques, qui ont si bien su faire leurs preuves dans le passé.)

Nous espérons, Monseigneur, que vous n'aurez pas mal pris le ton de légère ironie qui s'est glissée (bien à notre insu) dans la recension de votre communiqué. Elle pourrait vous faire penser que nous ne prenons pas tout cela très au sérieux. C'est tout le contraire qui est vrai : c'est parce que nous prenons très au sérieux et la question sanitaire et la question de savoir quelle pourrait être l'attitude spécifique des Chrétiens dans cette crise, que nous avons ici recours à une ironie que nous voudrions rapporter à l'exemple de Diogène qu'on nous dit avoir été vu, au beau milieu du siège de Corinthe, alors que ses compatriotes s'affairaient en préparatifs de défense de toutes sortes, en train de rouler tranquillement son tonneau. A qui lui demandait ce qu'il faisait, il répondait, non moins tranquillement, qu'il ne voulait pas être en reste sur les autres et que, puisque tout le monde s'agitait en tous sens, lui, de son côté, il roulait son tonneau. Exemple peu chrétien, direz-vous peut-être ? C'est Kierkegaard qui s'y réfère, pourtant, pour introduire ses Miettes philosophiques et figurer ainsi un rapport à la vérité – définie comme « le paradoxe absolu » – qui ne peut que mettre le disciple (après le maître) en décalage, si ce n'est en porte-à-faux, avec « le Système », avec toute prétention que pourrait avoir un système de pensée quel qu'il fût de déterminer un rapport objectif à la vérité, un rapport dont le sujet n'aurait pas à se porter garant personnellement en existant.

Nous espérons également, Monseigneur, que vous êtes un peu philosophe malgré tout, et que vous voudrez bien admettre que le sérieux véritable, non seulement peut passer par une certaine forme d'ironie, mais qu'il consiste essentiellement à ne pas prendre trop au sérieux ce qui, sous le couvert d'un faux sérieux, masque ordinairement le tragique de la vie ordinaire, lequel se révèle précisément en temps de crise. Il se trouve que, dimanche 22 mars, dans le désarroi où nous laissait l'absence de notre curé (sans doute rappelé d'urgence auprès de ses collègues du groupement inter-paroissial d'Ussel – pourquoi serait-il demeuré parmi nous, s'il n'avait rien à y faire?), nous avons cherché à pallier le manque en lisant des textes bibliques qui nous semblaient en rapport avec l'évangile du jour, celui de l'aveugle guéri par l'imposition sur ses yeux d'un peu de boue mêlée de salive, et nous sommes tombés sur un texte qu'on lit rarement, mais qui nous apparut brusquement parfaitement adapté au contexte présent. C'est dans le Livre de Tobie, 2 et 3, 1-6. Nous vous le reproduisons intégralement :

A notre fête de la Pentecôte (la fête des Semaines, il y eut un bon dîner. Je pris ma place au repas, on m'apporta la table et on m'apporta plusieurs plats. Alors je dis à mon fils Tobie : « Va chercher, mon enfant, parmi nos frères déportés à Ninive, un pauvre qui soit de cœur fidèle, et amène-le pour partager mon repas. J'attends que tu reviennes, mon enfant. »Tobie sortit donc en quête d'un pauvre parmi nos frères, mais il revint et dit : « Père ! » Je répondis : « Eh bien, mon enfant ? » Il reprit : « Père, il y a quelqu'un qui vient d'être assassiné, il a été étranglé, puis jeté sur la place du marché, et il y est encore. » Je ne fis qu'un bond, laissai mon repas intact, enlevai l'homme de la place, et le déposai dans une chambre, en attendant le coucher du soleil pour l'enterrer. Je rentrai me laver, et je mangeai mon pain dans le chagrin, avec le souvenir du prophète Amos sur Béthel :

Vos fêtes seront changées en deuils

et tous vos cantiques en lamentations.

Et je pleurai. Puis, quand le soleil fut couché, j'allai, je creusai une fosse et je l'ensevelis. Mes voisins disaient en riant : « Tiens, il n'a plus peur. »(Il faut se rappeler que ma tête avait déjà été mise à prix pour ce motif-là.) « La première fois, il s'est enfui ; et le voilà qui se remet à enterrer les morts ! »

Ce soir-là, je pris un bain, j'allai dans la cour, je m'étendis le long du mur de la cour. Comme il faisait chaud, j'avais le visage découvert, je ne savais pas qu'il y avait, au dessus de moi, des moineaux dans le mur. De la fiente me tomba dans les yeux, toute chaude. Il s'ensuivit des taches blanches, que je dus aller faire soigner par les médecins. Plus ils m'appliquaient d'onguents, plus les taches m'aveuglaient, et finalement la cécité fut complète. Je restai quatre ans privé de la vue, tous mes frères en furent désolés ; et Ahikar pourvut à mon entretien pendant deux années, avant son départ en Elymaïde.

A ce moment-là, ma femme prit du travail d'ouvrière, elle filait de la laine et recevait de la toile à tisser, elle livrait sur commande et on lui payait le prix. Or, le 7 mars, elle termina une pièce et elle la livra aux clients. Ils lui donnèrent tout son dû, et de plus ils lui firent cadeau d'un chevreau pour un repas. En entrant chez moi, le chevreau se mit à bêler, j'appelai ma femme et lui dis : « D'où sort ce cabri ? Et s'il avait été volé ? Rends-le donc à ses maîtres, nous n'avons pas le droit de manger le produit d'un vol. » Elle me dit : « Mais c'est un cadeau qu'on m'a fait par dessus le marché ! » Je ne la crus pas, et je lui dis de le rendre à ses propriétaires (j'en rougissais devant elle). Alors elle répliqua : « Où sont donc tes aumônes ? Où sont donc tes bonnes œuvres ? Tout le monde sait ce que cela t'a rapporté ! »

L'âme désolée, je soupirai, je pleurai, et je commençai cette prière de lamentations :

Tu es juste, Seigneur,

et toutes tes œuvres sont justes.

Toutes tes voies sont grâce et vérité,

et tu es le juge du monde.

Et maintenant, toi, Seigneur,

souviens-toi de moi, regarde-moi,

ne me punis pas pour mes péchés,

ni pour mes ignorances,

ni pour celles de mes pères.

Car nous avons péché devant toi

et violé tes commandements ;

et tu nous as livrés au pillage,

à la captivité et à la mort,

à la fable, à la risée et au blâme

de tous les peuples où tu nous as dispersés.

Et maintenant, tous tes décrets sont vrais,

quand tu me traites selon mes fautes

et celles de mes pères.

Car nous n'avons pas obéi à tes ordres,

ni marché en vérité devant toi.

Et maintenant , traite-moi comme il te plaira

daigne me retirer la vie :

je veux être délivré de la terre et redevenir terre.

Car la mort vaut mieux pour moi que la vie.

On m'a fait des reproches sans raison,

et j'ai une immense douleur !

Seigneur, j'attends que ta décision

me délivre de cette épreuve.

Laisse-moi partir au séjour éternel,

ne détourne pas ta face de moi, Seigneur.

Car mieux vaut mourir que passer ma vie

en face d'un mal inexorable,

et je suis las de m'entendre outrager.

Le lien avec l’Évangile de Jean peut paraître indécis. Pourtant, la manière dont le vieux Tobie devient aveugle alors que tout, dans sa conduite, semblait fait pour le mettre à l'abri d'un mal qui, s'il était venu du Seigneur, n'aurait révélé qu'une insondable injustice divine (mais il ne tombe pas du ciel, ce mal, il a une cause parfaitement matérielle et fortuite), se laisse facilement rapprocher de la situation paradoxale dans laquelle l'aveugle de naissance se trouve mis du fait d'avoir été guéri par la main de celui auquel il suffit de croire pour être exclu de la Synagogue. Le sérieux de Tobie consiste bien ici à enfreindre un interdit en bravant une mort qui, très ironiquement, vient rétribuer un service rendu aux morts. C'est parce qu'il ne supporte pas l'idée de laisser un fils d'Israël (qui est en même temps « un pauvre parmi nos frères ») sans sépulture que Tobie (le père) s'expose, non seulement à la mort, mais aux moqueries de ses voisins pour qui, apparemment, le seul fait de n'avoir pas peur semble le comble du ridicule. Il faut toutefois noter qu'auparavant, Tobie se distingue par l'étrange souci qui l'empêche de manger seul son repas : il envoie son fils voir s'il ne trouverait pas, par hasard, « un pauvre qui soit de cœur fidèle ». Ainsi se trouvent liées ensemble deux formes de charité bien différentes : partager son repas avec qui n'a rien, accorder une sépulture à un mort qui traîne dans la rue, c'est tout un, et c'est en même temps ce qui met le fidèle en porte-à-faux avec un ordre politique dans lequel le pouvoir, dans ce qu'il a de plus abusif, se montre solidaire d'un conformisme pour qui la peur est le fondement d'un civisme cynique qui se réjouit précisément de voir interdit ce qui fonde le lien social.

En temps normal, un tel texte n'aurait eu aucun mal à faire consensus dans le monde chrétien. Nous savons en effet tous que le monde moderne, dans ses orientations aujourd'hui les plus décisives, s'attaque d'autant plus aux valeurs de la vie qu'il prétend évacuer de son horizon la question de la mort et que c'est sur ce double terrain d'un service indissolublement lié au respect de la vie et d'une considération de la mort en rapport avec l'accomplissement des plus hautes valeurs, que l'Eglise représente, pour une société en passe, comme la nôtre, de se livrer aux pires démons de la toute-puissance technicienne, une opposition très sérieuse. Ces orientations nous obligent à reconsidérer très sérieusement les allégations (déclarations de principes) tendant à donner l'illusion que ce monde, ayant définitivement rompu avec les tendances qui avaient, antérieurement, donné naissance au totalitarisme, doit à tout prix continuer à évoluer dans le sens ou la direction impulsée par la seconde guerre mondiale. Il est possible, en effet, que ce qui a réellement vaincu, alors, ce ne soit nullement le droit et la justice (l'Etat de droit) mais une forme de puissance (pour reprendre le terme de Guardini), d'un type radicalement nouveau, qui avait besoin pour s'imposer d'emprunter la forme du droit, mais qui n'avait nul lien consubstantiel avec lui. Ce qui se manifeste, à travers ces orientations, fait précisément revenir ce qui est le plus étranger à toute forme de droit, à savoir le mépris du vivant et l'évacuation du problème de la mort. D'où le caractère profondément actuel d'un texte qui révèle le caractère originel de cette tendance, déjà actuel à l'heure de la déportation du peuple d'Israël à Babylone. D'où, également, l'importance, pour l'Eglise, de s'en tenir à ses dogmes fondamentaux, au risque de se mettre définitivement en porte-à-faux avec la société moderne globalisée. Pourquoi rien de tout cela n'affleure-t-il dans le discours de l'Eglise à l'heure présente où, pourtant, le risque est immense de voir l'Etat, tous les Etats du monde, faire de la question sanitaire le prétexte d'une remise en cause radicale des droits du vivant et de la notion de service ?

Nous espérons de tout cœur, Monseigneur, que vous n'irez pas penser que les considérations qui précèdent, pas plus que celles qui suivent, nous sont inspirées par une forme de légèreté intellectuelle conduisant à ne pas prendre en compte la gravité de l'épidémie qui ravage à présent la planète. Nous voyons bien que, contrairement à ce que les Pouvoirs Publics ont, jusqu'au dernier moment avant de s'affoler, pris pour une grippette tout juste bonne à désorganiser l'organisation de pays sous-développés ou aussi mal gouvernés que la Chine, cette maladie présente des caractères bien particuliers qui la rendent tout aussi redoutable pour des pays aussi bien préparés que le nôtre ou les Etats-Unis. Seulement, nous nous refusons à céder à la tentation de ne voir dans cette maladie qu'un problème sanitaire qui ne relèverait que d'une stratégie médicale en forme de mobilisation générale sur le mode guerrier. Et cela, pour plusieurs raisons dont la première est que rien n'est plus préjudiciable à la santé physique, mentale et morale que d'être soumis à un régime de contrainte et de peur. Les défenses d'un organisme, quel qu'il soit, dépendent de son équilibre, d'un équilibre qui est indissociablement, certainement au moins dans le cas de l'humain (mais on commence à se rendre compte qu'il en est de même pour les animaux), physique et psychique. C'est vrai pour l'individu comme pour le groupe, dans lequel la seule peur de tomber malade à cause des autres rend d'autant plus grand le risque de l'être.

Mais une telle raison soulèverait forcément trop de discussions parmi le corps médical pour être sérieusement invoquée dans l'urgence, surtout maintenant que, de toutes façons, le mal est fait et la panique largement orchestrée par des médias pourtant convaincus de tout faire pour la conjurer. C'est pourquoi nous insisterons sur les raisons qui dépassent complètement le point de vue médical et qui sont indissolublement liées à la question du droit. Celle qui nous tient le plus à cœur vous apparaîtra aisément si vous voulez bien, ici, prendre assez de recul pour vous rendre compte du caractère absolument inédit, non pas de cette maladie (la grippe espagnole fut sans doute aussi terrible) mais des mesures prises face à elle : a-t-on déjà vu, en France, suspendre les fêtes de Pâques ? Une fois, peut-être, au moment de la Terreur de 93, dont vous savez qu'elle fut l'occasion du plus violent accès d'anti-cléricalisme qu'ait connu notre histoire. Mais aussi quelle fracture ne provoqua-t-elle pas dans le pays ? Il n'est pas exclu que cette fracture ait déterminé toute la structuration de notre vie politique républicaine en ces deux pôles opposés de droite et de gauche qu'on voit régulièrement tirailler notre pays. Pourtant, même les plus anti-cléricaux d'entre nous éprouvent un sentiment d'attachement à cette fête où se manifeste le plus clairement le mystère des rapports existant entre les vivants et les morts. La preuve en est le maintien, comme jour férié, du Lundi de Pâques, pourtant relativement secondaire (apparemment) du point de vue strictement liturgique, et cela, alors même que la très grande majorité des Français se déclarent, sondage après sondage, indifférents à la signification religieuse de ces fêtes. Mais peu importe, à vrai dire. Tout cela n'est que pour montrer le caractère inédit de la situation présente où c'est en fait toute la vie sociale publique qui se trouve suspendue, de la façon à la fois la plus brutale et la plus brusque – d'une façon qui devrait nous étonner et qui, apparemment, aurait dû nous révolter, si on en juge d'après l'appareil de répression mobilisé pour imposer le confinement (100000 policiers, et l'armée), bref comme si nous étions vraiment, comme l'exprime la métaphore adoptée par le gouvernement, en guerre. Il n'est même pas sûr que, pendant l'Occupation, des mesures aussi drastiques aient jamais été mises en place de manière aussi généralisée.

Or, si de telles mesures ont pu dans le passé, par leur caractère brutal et arbitraire, sous telle ou telle dictature, à tel ou tel moment, en tel ou tel point du globe, choquer les populations auxquelles elles étaient imposées, ce qui est à présent effrayant, c'est qu'elles apparaissent comme naturelles, logiques et inévitables. On a bien vu, ça et là, des gens se plaindre de se voir interdit l'accès à une plage ou de voir interdire la tenue d'un marché, mais, somme toute, tout comme pour l'ensemble du confinement, rien de tout cela ne semble nous affecter autant que la simple idée de la contagion. Et cela, non seulement en France, mais partout dans le monde, puisqu'il paraît que ce sont plus de 2 milliards d'humains qui se trouvent aujourd'hui assignés à résidence. Si un ennemi pervers (une sorte de terroriste biologique) se tenait caché dans le Coronatum Virus, il aurait tout lieu de triompher au spectacle de nos rues désertes et de nos places muettes. Telles les Twin Tower, dont Baudrillard suggérait qu'elles se sont effondrées d'elles-mêmes, « en réponse au suicide des avions-suicides », nos sociétés entrent d'elles-mêmes dans un état de paralysie suicidaire à la seule idée d'être exposées au mal. Etrange abréaction, où la puissance se montre « complice de sa propre destruction, […] comme si le système tout entier, de par sa fragilité interne, entrait dans le jeu de sa propre liquidation, et donc dans le jeu du terrorisme », comme le dit encore Baudrillard. Seulement, il ne s'agit pas ici de terrorisme, mais d'une grippe, Monseigneur. Elle peut présenter des caractères de gravité particulière, mais enfin, ce n'est pas la peste. Non, ce n'est pas la peste, et pourtant, tout se passe comme si c'était la peste, et comme en temps de peste, l'état normal, l'Etat de droit, est suspendu, partout, et pour un temps indéterminé, et sans que personne ne s'en formalise sérieusement. Dans quel état moral, civique et politique nous réveillerons-nous de ce cauchemar ? Dans quel état, surtout, en sortira le Droit ?

On comprend aisément qu'une population habituée et encouragée à ne voir la vie que sous l'horizon d'une consommation aussi puérile que débridée, et pour laquelle le paradis se représente sous la forme de congés payés perpétuels passés à se bronzer sur la plage, à se couvrir de crème solaire et à écouter Energie, ait du mal à imaginer qu'on puisse affronter une épidémie autrement qu'en se cloîtrant chez soi. Mais le Christianisme enseigne en principe autre chose : la mort n'est-elle pas pour nous cette « possibilité la plus propre du Dasein » (comme dit Heidegger) face à laquelle notre vie peut se rassembler d'un seul tenant pour faire sens ? Ou, pour parler français plus simplement, en suivant Montaigne, n'avons-nous pas à apprendre d'elle ce que c'est qu'être homme ?

« Il est incertain où la mort nous attende, attendons-la partout. La préméditation de la mort est préméditation de la liberté. Qui a appris à mourir, il a désappris à servir. Le savoir mourir nous affranchit de toute subjection et contrainte. »

(Je reproduis ici la belle orthographe d'une époque où l'on n'avait pas encore tout codifié.) Qu'au moins le confinement auquel nous sommes bien obligés de nous soumettre (sans que vous nous le mandiez par un communiqué rédigé en toute hâte, « suite à l'intervention télévisée du Président de la République » – toute honte bue, Monseigneur, comme si désormais une intervention télévisée avait force de loi, et force suffisante pour enlever à ce qui, pour nous, est le seul medium, la Présence Réelle, toute son importance… mais peu importe, n'est-ce pas, nous communierons par skype, nous nous aimerons sur les réseaux sociaux, dans la grande orgie collective de la bienveillance programmée!) nous serve à méditer sur notre condition mortelle, et à prendre conscience de ce qui, dans notre rapport technicien, marchand, utilitaire au monde, nous en détourne constamment. Or c'est précisément ce qui ne se produit pas. Tandis que la radio, jour après jour, nous répète les consignes à respecter, nous décline le nombre de victimes et nous divertit de nos malheurs (on réapprend, paraît-il, à cuisiner), l'Eglise prie, de son côté, « pour que ce fléau s'arrête ». Point final. Mais la question n'est pas là, Monseigneur. Nous savons bien qu'il faut prier. Nous ne faisons que cela. La question est de savoir quel est le sens de tout cela, et si tout cela n'a pas de sens, alors laissez-nous entrer dans cette liberté de la pensée qui n'a pas nécessairement besoin que tout ait du sens : laissez-nous penser. Mais de vrai, c'est ce que vous faîtes, sans le savoir, puisque vous jugez qu'il suffit que les prêtres, de leur côté, disent leur messe, pour le peuple et sans le peuple.

Oui, Monseigneur, puisque vous nous laissez à nous-mêmes, nous en profiterons, en bon peuple que l'éducation bourgeoise n'a pas encore rendu complètement incapable d'imagination, pour voir dans l'événement présent une sorte de signe, qui s'accorde peut-être avec celui qui nous fut donné le 15 avril (une coïncidence n'est jamais innocente) de l'année dernière, au seuil de la Semaine Sainte, dans l'incendie de Notre-Dame, et avec celui que dessine autour de nous la couronne des incendies qui ravagent la planète, signant la faillite de toute une économie. Car c'est toute une économie qui, peut-être, s'écroule (économie réelle, mais aussi, peut-être, économie des signes, « économie du salut »). Et si c'était là le remède dont nous avons besoin, parce que la vraie maladie (Coronatum Virus), c'est précisément le Système ? Alors, oui, nous pourrions partager, avec le Pape, priant, seul devant la place Saint-Pierre vide, l'espérance d'une délivrance universelle. Espérance eschatologique ? Laudato si'. Bonnes Pâques, Monseigneur.

Egletons, le 31 mars 2020.