La mémoire longue (entretien avec G. Engelvin) 4

Art contemporain Mauvaise Nouvelle https://www.mauvaisenouvelle.fr 600 300 https://www.mauvaisenouvelle.fr/img/logo.png

La mémoire longue (entretien avec G. Engelvin) 4

MF : Gerald Engelvin, nous avons beaucoup parlé peinture, nous allons désormais tirer des bords pour y revenir. Je sais que vous avez beaucoup lu, je sais que vous lisez et relisez beaucoup. La littérature et la poésie orientent-t-elle votre travail ?

Gérald Engelvin, La mèche de cheveux

GE : Non je ne le crois pas, la peinture est au-delà du langage et du discours et même au-delà du raisonnement. Ou alors il s’agit d’un travail d’intellectuel égaré dans la peinture, et non de peinture pure, à proprement parler. Bacon explique cela avec des mots très pénétrants quand il évoque avec un certain mépris la peinture surréaliste, mouvement essentiellement littéraire selon lui. Il n’est pas nécessaire d’être lettré pour être un grand peintre, les exemples sont légion. Voyez Lascaux ! Ou même Léonard de Vinci, qui ne savait pas le latin, et qui en souffrait beaucoup d’ailleurs… La peinture, ou la création en général, je crois que c’est d’abord une nature, un prurit qui vous dévore et vous asservit, une maladie si vous préférez, une tare qui isole, et qui se révèle souvent dès l’enfance. La technique d’un artiste peut se perfectionner par le travail, mais il faut au départ cet influx nerveux, ce besoin quasi-instinctif, de créer. On est très très loin du simple « hobby »… Je me rappelle très bien que mes cahiers d’écoliers étaient couverts de dessins.

MF : La littérature serait donc l’art contemporain par nature, l’art qui consiste à produire des raisonnements, à s’en gargariser et qui ne provoquerait qu’une jouissance intellectuelle devant ce jeu de construction. Mais, qu’en est-il de la faculté narrative à engendrer des mondes et donc à modifier un être ? La poésie propose une part de contemplation dans l’écrit, par la musique essentiellement. Mais la narration ? Ce n’est pas uniquement par la contemplation que le miracle de la modification d’un être arrive. Et pourtant ce n’est pas non plus uniquement par la jouissance intellectuelle que l’on touche le lecteur. La narration est bâtarde. Une chair qui raconte des histoires…

GE : A mon avis ce qui rapproche les deux arts, c’est le processus de création. Comment prolifère la prose, comment prolifère le trait, la couleur ? Pierre Boulez explique que Proust est l’écrivain qui a le mieux parlé de Wagner car les nombreux manuscrits de La recherche permettent de comprendre comment Proust organise sa prose, dont l’organisation est analogue à celle de Wagner, avec l’usage des leitmotive. Vous êtes-vous posé la question de la prolifération de votre plume ?

MF : Et dire que j’écris à l’ordinateur… C’est vrai qu’à 16 ans quand je ne remplissais les feuilles de fragments, de textes sans queue ni tête, je tirais des traits, je griffonnais des yeux, des moues, des profils. Je griffonne encore aujourd’hui quand je ne peux pas écrire ou lire, en réunion, pour m’échapper.

GE : La narration est-elle un ensemble de traits et de couleurs sur une série de sous couches, de plans, qui prolifèrent par paliers successifs, ou par juxtaposition de parties travaillées indépendamment avec un haut degré de fini pour chaque parties, à la manière du peintre David, ou alors, comme chez Wagner, une mélodie infinie, ponctuée de leitmotivs ?

MF : C’est un tissu, un piège. Je tisse un piège en écrivant, une trame, un texte.

GE : Le tableau est aussi un piège tendu, le poème et la musique également. L’art est une sorte de conspiration, une haute manipulation. Racine et Mozart jouent en permanence avec nos nerfs… Ils nous poussent à bout, nous portent à ébullition, nous laissent espérer de vaines délivrances pour au dernier moment bifurquer puis revenir à la charge de plus belle jusqu’à l’apothéose final… Mais en littérature, il y a, de surcroit, la lenteur. La maniaquerie du supplice lent et sophistiqué, sur des centaines de pages, la délectation du couteau sans cesse retourné dans la plaie. Quel vice ! La décapitation est plus rapide en peinture…

MF : vous êtes un grand lecteur. J’apprends beaucoup de vous en la matière.

GE : Vous m’honorez mais c’est faux. Plus on lit, plus on comprend qu’on n’a rien lu. Je dirais que j’ai subi la littérature scolaire, et que je n’ai vraiment commencé à lire qu’a l’âge de 20 ans, d’abord un peu au hasard des bouquinistes, puis énormément entre 20 et 30 ans, à un âge ou la littérature peut encore déterminer les grands choix de votre vie. Aujourd’hui, je dois avouer que je relis ce que j’ai aimé, j’ai moins de curiosité en vieillissant

MF : Quels sont donc les auteurs qui vous ont marqués ? Ceux que vous relisez aujourd’hui.

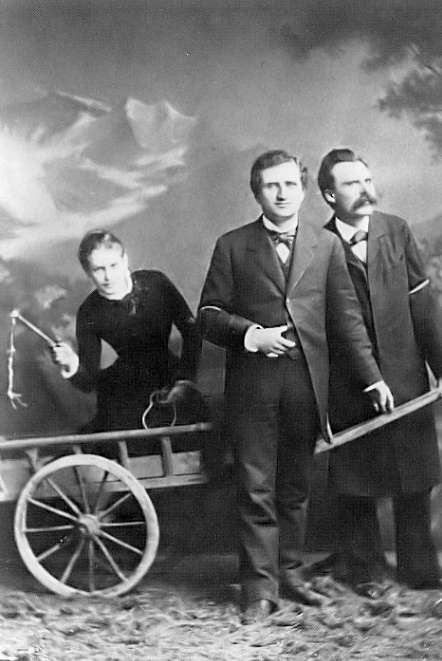

GE : J’ai eu une véritable passion pour Nietzsche. C’était à l’époque où je commençais à me poser sérieusement la question de ma vocation de peintre, l’époque de mes premières visites dans les grandes galeries parisiennes J’étais alors assez exalté et la folie dionysiaque de Nietzsche résonna particulièrement dans ma tête de jeune créateur. Elle agit comme une dynamite intérieure, un catalyseur jubilatoire, un turbo-accélérateur de particule de créativité. J’ai lu presque tout Nietzsche, et beaucoup de livres sur Nietzsche, sa correspondance, et notamment la somme que Charles Andler lui a consacré. J’y ai redécouvert sous un jour nouveau les précurseurs de Nietzsche, les présocratiques, La Rochefoucauld et les moralistes français, Pascal… Voulant tout connaître de Nietzsche, j’ai tiré tous les fils de la pelote et Dieu qu’ils étaient longs !

Lou Andreas Salomé, Paul Ree et Nietzsche

MF : Un bon auteur en cache toujours plein d’autres. Moi c’est Maurice G. Dantec qui fut ma bibliothèque. Il m’amena à Bloy, Maistre, Abellio, Chesterton, Bernanos, … Quand vous étudiez à fond un grand auteur qui vous passionne, vous remontez un peu toute l’histoire de la pensée et de la littérature…

GE : Je me suis pour ma part plongé dans cette époque complexe, incroyablement féconde et tragique de la fin du XIXème siècle où tant d’artistes et d’écrivains de génie comme Nietzsche ou Van Gogh n’ont pas trouvé leur public. Il n’y avait pas tous les moyens de communication modernes… Nietzsche m’a naturellement amené à m’intéresser à Wagner, à l’œuvre et à l’homme, à méditer sur cette amitié mythique et tragique entre ces deux génies, sur les fameuses soirées de Tribschen où Nietzsche se mettait parfois au piano sous les yeux de Cosima Wagner, sur la révolution musicale initiée par l’ouverture de Tristan ou le prélude du troisième acte de Parsifal, révolution qui annonce Mahler, Schoenberg, Berg. Mais aussi, bien sûr, à m’intéresser de très près au christianisme, aux Deux Etendards, à Lou Andrea Salomé, a Freud, à tous les disciples de Nietzsche en littérature, notamment Montherlant, mais aussi en peinture tel Chirico

Georgio de Chirico, la récompense du devin 1913

MF : L’ironie du sort est le moteur de toute narration, et notamment de celle de Dieu. Nietzsche vous as finalement mené à Dieu si je comprends bien, à l’instar d’un Dantec ?

GE : Un homme comme Nietzsche, qui consacre sa vie à nier Dieu témoigne plus d’intérêt aux choses divines qu’un chrétien tiède qui n’a jamais ouvert un livre de théologie. Gustave Thibon explique, que par-delà ses blasphèmes, Nietzche est un puissant purificateur de la foi, pour les âmes fortes.

Mais pour en revenir à la littérature, parallèlement à Nietzsche, je me suis enthousiasmé pour Léon Bloy, Barbey d’Aurevilly, Villiers de l’Isle Adam, Huysmans et pour cette autre époque dorée immortalisée dans les mémoires de Léon Daudet, le découvreur de Proust, où des gens d’horizon très différents pouvaient se rencontrer et vibrer ensemble dans l’amitié française, autour de l’art et du bon mot. J’ai découvert Celine et Proust plus tardivement, ils m’ont donné l’impression de déclasser tous les autres écrivains, de tuer le goût à la façon d’un parfum trop fort, reléguant les autres écrivains dans la fadeur, un peu à la façon d’un Michel-Ange en son temps… C’est colossal, définitif, déprimant de perfection… En particulier Mort à crédit. Ne lisez jamais ce livre !

MF : Pourquoi ?

GE : C’est à vous dégouter d’écrire…

MF Vous évoquiez Wagner et la musique dodécaphonique, prenons donc une autre dérivation dans notre parcours tout autour du peintre, voyez-vous des correspondances entre la peinture et la musique ?

Les mains de Thelonious Monk

GE : Je suis très mélomane et j’écoute toutes les formes de musique, le Cante Jondo, le jazz, la variété, le chant grégorien, mais j’ai une prédilection pour la musique savante occidentale qu’on appelle à tort la musique classique. Comme je vous le disais au début de notre entretien, la musique est pour moi le plus grand des arts, le plus spirituel, le plus immatériel, le plus détaché des contingences terrestres. Mais aussi le plus savant, le plus sophistiqué car c’est en réalité le dernier né des grands arts en Occident, la polyphonie ne date que du Xème siècle… C’est aussi celui qui véhicule les émotions les plus fines et les plus violentes, à travers des instruments extrêmement perfectionnés que le progrès technique a permis de réaliser assez récemment à l’échelle de l’histoire des hommes. Ce progrès technique entrainant en parallèle une complexification progressive de la grammaire musicale si bien que la différence entre un Pierre Boulez et un musicien de la Grèce antique est radicale, alors que les métiers de sculpteur et de peintre ont assez peu évolué depuis cette époque, et même depuis Lascaux pour les peintres !

MF : La peinture est donc l’art des cavernes, l’art de ceux qui ne sont pas encore sortis de la grotte…

GE : En quelques sortes ! C’est un art primaire, très élémentaire… Comment voulez-vous rivaliser, avec une toile et un peu de terre, avec les nuées éthérées du prélude de Lohengrin ou avec le déchainement tellurique des Gruppen de Stockhausen ? Seul Michel-Ange y est peut-être parvenu…

Mais pour répondre à votre première question, je me sens une affinité naturelle avec les musiciens. D’abord parce que comme la peinture, la musique est au-delà du langage et touche l’âme sans passer par le discours. L’émotion est fulgurante, organique. Et je perçois dans la musique, dans le développement d’une mélodie au sein de l’architecture globale d’une partition, une analogie avec la prolifération de la ligne d’un dessin ou du sujet dans un tableau, avec un rythme particulier, des accents, des gestes, des ruptures, des variations. Il y a des analogies évidentes dans ces deux modes de création. Par exemple, l’idée de la variation autour d’un même thème, en jazz ou en musique classique, vous la retrouvez chez énormément de peintres. Je pense en particulier à Monet avec la série des cathédrales de Rouen. Il est amusant et très passionnant pour un artiste de travailler un thème ou un sujet, de l’orner, le décliner à l’infini, comme le ferait un jazzman, en jouant sur la couleur, la matière, l’accentuation, dans un cadre déterminé pour tenter d’en tirer le meilleur. Vous retrouvez cela en musique par exemple chez Beethoven dans l’arietta de l’opus 111, chez Mozart K. 265/300e et chez tant d’autres compositeurs. Mozart aurait adoré Art Tatum. L’idée de l’improvisation jazzistique est aussi présente dans l’œuvre d’un Nabe

Monet, série des cathédrales de Rouen 1892-1894

MF : Marc Edouard Nabe, le grand fan de jazz… Vous retrouvez l’idée d’improvisation dans sa peinture ou dans sa littérature ?

GE : Je ne connais pas bien sa peinture mais j’aime le verbe incarné de Nabe. Au-delà de ses idées. C’est un artiste pur, généreux, imprudent, vivant, qui de surcroit parle sa littérature, à la façon d’un chorus de Thelonious Monk, d’Art Tatum ou de Miles Davis selon le sujet. Ou même de Cecil Taylor quand il est énervé ! J’aime sa vitalité enjouée et sa fougue verbale, son torrent lyrique plein d’humour tragique. J’aime cette littérature jubilatoire, elle excite ma créativité. Mais sans doute ai-je un usage utilitaire de la littérature…

MF : Nabe ! On ne cesse de parler de lui en creux, en périphrase. Lui-même se définissait chez Pivot à l’époque comme « l’homme que vous haïriez aimer. » Valéry Molet récemment le qualifiait de « l’homme qui aurait aimé valoir 3 milliards. » C’est un peu comme si on était passé de la promesse d’un génie à la nostalgie de l’homme qui n’arrêta d’écrire et qui s’est rendu lui-même inaudible en se perdant dans les méandres de la pensée politique et militante. Ses prises de position récentes ne l’ont-elles pas à vos yeux à jamais discrédité ?

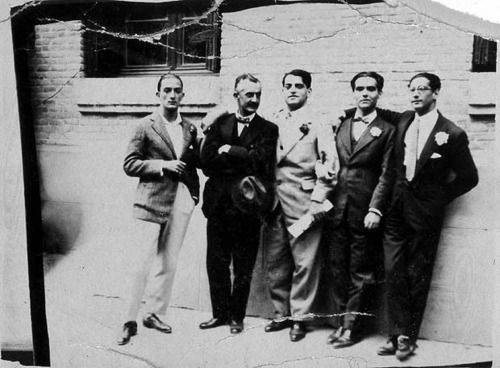

Marc Edouard Nabe et Jean Edern Hallier à l’époque de l’Idiot international

GE : Je me moque bien de ses prises de position. A vrai dire, elles ne m’ont jamais intéressé. C’est hors sujet… le langage d’un artiste véritable est digne d’intérêt même dans l’errance idéologique. On reproche peu à Aragon son ode au Guépéou, et pourtant même du point de vue littéraire c’est très moyen ! C’est même d’abord la médiocrité littéraire de ce texte qu’on devrait lui reprocher ! Vous savez, en peinture, certains portraits de salauds sont de véritables chefs d’œuvre. Car le propos, le sujet, n’est souvent que l’instrument de œuvre, le prétexte de l’œuvre, son point de départ, sa piste d’envol. C’est la grille d’accords de l’improvisation jazzistique. Je crois bien que l’art est presque tout entier dans l’exécution, assez peu dans le choix du sujet en somme. Il y a un texte fameux de Corot sur ce sujet. Les critiques acerbes qu’un artiste peut formuler, même à tort, sont plus précieuses et savoureuses que les propos dithyrambiques désincarnées d’un universitaire lambda, au style de sous-préfecture (l’expression est de Baudelaire) et étranger à l’univers de la création. On sait que Baudelaire préférait Delacroix à Ingres, alors qu’aujourd’hui tout le monde s’accorde à dire qu’Ingres est plus important que Delacroix. Cependant les textes de Baudelaire sur Delacroix sont une référence en matière de critique d’art, à l’instar de ceux qu’Huysmans a consacré à des peintres aujourd’hui oubliés.

MF Je souhaiterais maintenant que nous abordions le cinéma et connaître votre avis de peintre sur cet art qui joue avec l’ombre et la lumière, l’horizon et la perte de vue, la suggestion du hors-champ. A vos yeux est-ce un art à proprement parler ?

GE : Quand j’avais vingt ans, j’admirais Dali et je me suis intéressé au Madrid des années 20, avec cette amitié entre Lorca, Dali et Buñuel. Il se trouve que ces étudiants intrépides partageaient la même résidence étudiante. Trois génies en gestation… Vous savez que la collaboration de Dali et Buñuel allait déboucher sur deux films mythiques d’avant-garde, Un chien Andalou et l’Age d’or, films financés par le plus grand mécène de l’entre-deux-guerres Marie-Laure de Noailles.

Dalí, José Moreno Villa, Buñuel, Lorca yJosé Antonio Rubio Sacristán en 1926.

MF : Excellente Marie-Laure de Noailles ! Cette descendante de la comtesse de Chevigné, laquelle a inspiré à Proust le personnage de la duchesse de Guermantes, venait garer sa Rolls au pied des barricades en 68 en soutien aux étudiants protestataires, telle la grande Mademoiselle sous la fronde qui fit tirer le canon de la Bastille sur les troupes royales !

GE : Intéressant échantillon humain je vous l’accorde. Un sang proustien coulait dans ses veines… Savez-vous que la projection de l’Age d’or, le fameux film qu’elle finança fut saccagée par des jeunes gens de l’Action française de Léon Daudet, et que ce dernier avait fait obtenir à Proust le prix Goncourt ! L’Histoire est facétieuse…

Portait de Marie-Laure de Noailles, Balthus

MF : Fascinante époque ! Et quel regard le peintre que vous êtes porte-il sur les deux films que vous évoquez et sur le cinéma en général ? Je veux ma réponse ! Evoquer l’histoire est une esquive…

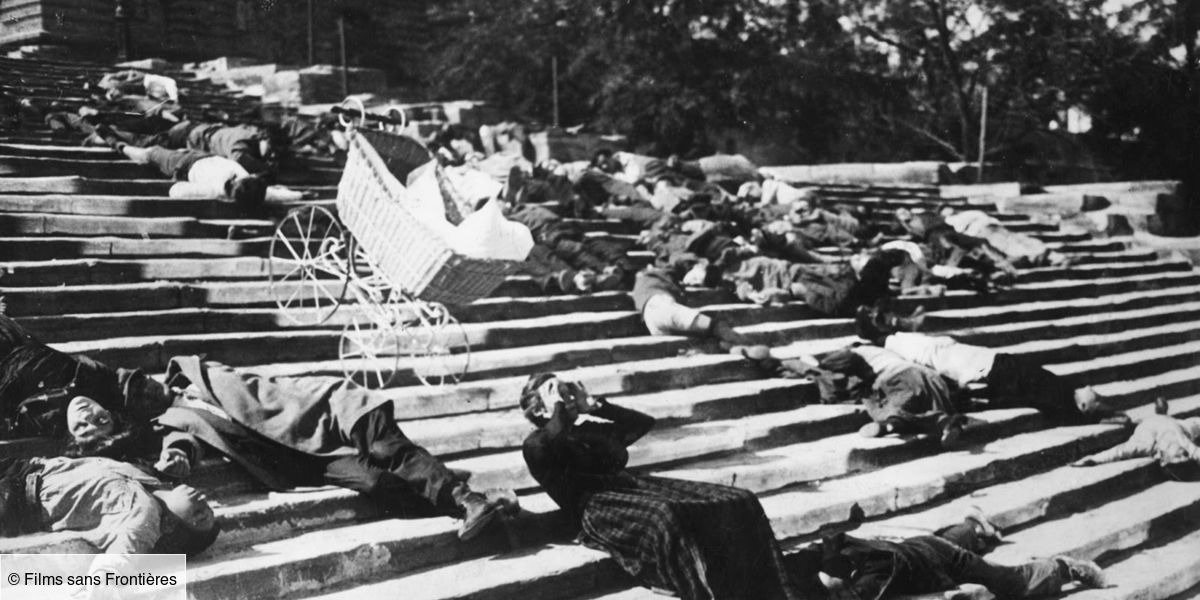

GE : Il y a dans Un chien andalou, dans l’âge d’or, mais aussi dans l’œuvre d’Eisenstein et dans quelques autres films de cette époque, des images très fortes, absolument captivantes, qui m’ont beaucoup impressionné. En particulier la scène mythique du landau du cuirassé Potemkine, la scène des deux pianos à queue d’Un chien andalou sur la musique de la Mort d’Isolde. Elles ont fasciné beaucoup d’artistes. Mais il s’agit là de cinéma muet noir et blanc, avec un son grésillant, qui laisse donc une échappatoire à l’imaginaire. Mais lorsque vous voulez ajouter la couleur, la voix, les dialogues et l’image haute définition, vous finissez par enfermer l’esprit du spectateur dans une cage totalitaire. Je trouve que cela devient une musique sans silence, sans respiration.

La scène du landau du Cuirassé Potemkine, Eisenstein

MF : Le silence. Le lieu de l’élan, la marge… La véritable musique est le silence et toutes les notes ne font qu’encadrer ce silence

GE : Miles Davis ! Il est possible que la prétention à être un art total ait finalement tué la fantastique promesse de l’art cinématographique. Il y a aujourd’hui tellement de paramètres à contrôler, tellement d’intermédiaires avec lesquels travailler, que l’idée de départ du cinéaste, fut-elle géniale, finit quelques peu altérée et diluée dans le produit fini. Alors que le peintre, le sculpteur ou le compositeur sont seuls face à la toile, la pierre et la partition. Le contrôle est plus total. Et depuis que l’industrie du cinéma s’est développée, le poids de l’argent et du nécessaire retour sur investissement, a abaissé ses prétentions artistiques le réduisant souvent au divertissement. Malraux disait qu’il ne fallait pas confondre l’art et l’industrie du divertissement. J’ajoute que le cinéma repose sur la photo, la photo en mouvement, procédé technologique impersonnel, sans âme, et non sur la reformulation de l’objet par le truchement de la sensibilité d’un artiste, comme en peinture ou en sculpture.

Pierre Boulez composant

MF : Je ne partage pas. Pas complètement et pas du tout. Et je suis heureux que nous terminions sur ce point de désaccord, car je sais, en conséquence qu’il ne peut être final.