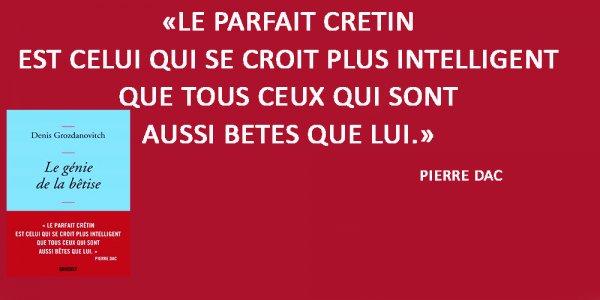

Le génie de la bêtise

Livres Mauvaise Nouvelle https://www.mauvaisenouvelle.fr 600 300 https://www.mauvaisenouvelle.fr/img/logo.png

Le génie de la bêtise

Denis Grozdanovitch, ancien champion de tennis, de squash et de paume, reconverti dans la philosophie, les échecs et la littérature, nous gratifie aux éditions Grasset d’un petit traité truffé d’anecdotes drôles ou savantes qui s’intitule Le génie de la bêtise. La formule « la bêtise de l’intelligence » qu’il utilise abondamment dit la réciprocité du concept. Son premier récit évoque la figure de Valentin, ce « simple d’esprit » qualifié de « petit maître en sainte idiotie » que l’auteur côtoya dans son enfance et qui l’initia par son rapport unique aux choses sensibles aux premières questions métaphysiques de l’existence. Ce sont les vers d’un poème de Francis Jammes, Prière pour aller au paradis avec les ânes, qui rendent hommage à cet ami vite disparu : « Mon Dieu, faites qu’avec ces ânes je Vous vienne. Faites que dans la paix, des anges nous conduisent vers des ruisseaux touffus où tremblent des cerises lisses comme la chair qui rit des jeunes filles, et faites que, penché dans ce séjour des âmes, sur vos divines eaux, je sois pareil aux ânes qui mireront leur humble et douce pauvreté à la limpidité de l’amour éternel. ». Hölderlin exhortait à ne pas « chasser l’homme trop tôt de la cabane où s’est écoulée son enfance » et Grozdanovitch tente, tant bien que mal, de s’accrocher à sa prime jeunesse : « La première intuition qui se forma durablement en moi fut cette frontière mentale décisive que l’on voulait me faire franchir à tout prix depuis la bêtise innocente, la sainte inertie du jardin d’Eden, pour me livrer à la sottise intelligence, hyperactive et prétendument savante des adultes confirmés. » Dans ses souvenirs d’enfance, au contact d’un père sarcastique ou d’amis savants « à l’imbécillité supérieure », l’auteur dévoile les ressorts de l’étonnante verve philosophique et pratique qui innerve son ouvrage, en se remémorant ses échanges nourris avec des camarades : « Il ne s’agissait pas d’une pratique talmudique à proprement parler mais de cette faculté atavique dont ont hérité nombre d’intellectuels juifs de pouvoir disserter à perdre haleine sur n’importe quel sujet de façon à la fois brillante, humoristique, sans cesse tournoyante et jamais aboutie, afin de dégager une vérité ambiguë et précieuse née de l’exercice dialectique. »

Ainsi, tout serait fait de contradictions et quelqu’un qui ne serait pas capable de se contredire si possible avec humour, ou qui aurait des certitudes bien ancrées, serait forcément un imbécile. Sur un ton plus sérieux, l’auteur déplore l’impossibilité de critiquer les pouvoirs en place, même au moyen de l’humour, « Tant ce dernier est occulté par son ersatz utilitaire, tant celui-ci se retrouve noyé dans l’eau tiède de l’humour officiel pratiqué sur les plateaux de télévision, là où, hélas, se forme l’opinion d’aujourd’hui. » Devenu grave, et à la manière d’un Bernanos, d’un Boutang ou d’un Suarès, il enchaîne : « Toutes nos ingénieuses argumentations sur l’impossibilité de réduire le train exponentiel de notre automatisation généralisée, de notre industrialisation à outrance et de notre globalisation financière forcenée ne sont autres que les manifestations d’une sorte de mysticisme délirant, moins ostentatoire mais très semblable après tout à celui qui pousse les kamikazes du terrorisme à s’immoler au nom de leur naïf paradis futur. Préférant « l’exactitude des choses vagues » si nécessaires au charme de l’existence humaine, à la dogmatique de la science, notre philosophe pointe le syndrome d’Asperger, cet autisme des intelligences conceptuelles rencontré chez Einstein, Oppenheimer, Post ou Gödel qui amène les esprits qui en sont atteints à se focaliser avec une extrême attention sur un objet particulier. Les « individus affectés de ce syndrome sont particulièrement recherchés par la Silicon Valley » afin de planifier nos existences au gré d’algorithmes puissants, de rechercher le saint graal qu’est l’immortalité, « nous isolant tragiquement du peu de monde concret qui subsiste encore au sein de nos réseaux prétendument civilisés. » Pour bien situer de quel côté se rangent les fous et les imbéciles, Georges Bernanos, en 1947, dans la France contre les robots, nous éclairait : « Ceux qui m’ont déjà fait l’honneur de me lire savent que je n’ai pas l’habitude de désigner sous le nom d’imbéciles les ignorants ou les simples. Bien au contraire. L’expérience m’a depuis longtemps démontré que l’imbécile n’est jamais simple, et très rarement ignorant. L’intellectuel devrait donc nous être, par définition, suspect ? Certainement. Je dis l’intellectuel, l’homme qui se donne lui-même ce titre, en raison des connaissances et des diplômes qu’il possède. Je ne parle évidemment pas du savant, de l’artiste ou de l’écrivain dont la vocation est de créer, pour lesquels l’intelligence n’est pas une profession, mais une vocation. Oui, dussé-je, une fois de plus, perdre en un instant tout le bénéfice de mon habituelle modération, j’irai jusqu’au bout de ma pensée. L’intellectuel est si souvent un imbécile que nous devrions toujours le tenir pour tel, jusqu’à ce qu’il nous ait prouvé le contraire. Ayant ainsi défini l’imbécile, j’ajoute que je n’ai nullement la prétention de le détourner de la Civilisation des Machines, parce que cette civilisation le favorise d’une manière incroyable aux yeux de cette espèce d’hommes qu’il appelle haineusement les « originaux », les « inconformistes ». La Civilisation des Machines est la civilisation des techniciens, et dans l’ordre de la Technique un imbécile peut parvenir aux plus hauts grades sans cesser d’être imbécile, à cela près qu’il est plus ou moins décoré. La Civilisation des Machines est la civilisation de la quantité opposée à celle de la qualité. Les imbéciles y dominent par le nombre, ils sont le nombre. J’ai déjà dit, je dirai encore, je le répéterai aussi longtemps que le bourreau n’aura pas noué sous mon menton la cravate de chanvre : un monde dominé par la Force est un monde abominable, mais le monde dominé par le Nombre est ignoble. La Force fait tôt ou tard surgir des révoltés, elle engendre l’esprit de Révolte, elle fait des héros et des martyrs. La Tyrannie objective du Nombre est une infection lente qui n’a jamais provoqué de fièvre. Le Nombre crée une société à son image, une société d’êtres non pas égaux, mais pareils, seulement reconnaissables à leurs empreintes digitales. Il est fou d’opposer le Nombre à l’argent, car l’argent a toujours raison du Nombre, puisqu’il est facile et moins coûteux d’acheter en gros qu’au détail. Or, l’électeur s’achète en gros, les politiciens n’ayant d’autre raison d’être que de toucher une commission sur l’affaire. Avec une radio, deux ou trois cinémas, et quelques journaux, le premier venu peut ramasser, en un petit nombre de semaines, cent mille partisans, bien encadrés par quelques techniciens, experts en cette sorte d’industrie ».

On peut s’interroger avec Grozdanovic pour savoir s’il n’y a pas un « paradis perdu de la bêtise », une innocence première qu’il faudrait retrouver, car « Aujourd’hui on cherche à répandre le savoir, et qui sait si dans quelques siècles il n’y aura pas des universités pour rétablir l’ancienne ignorance. » En effet, « La lucidité ne draine à sa suite qu’une conscience malheureuse, une vision du monde déprimante et dépourvue de toute illusion, un constat existentiel implacable ne débouchant sur aucune jubilation intime ; une lucidité quelque peu infernale, à vrai dire, et dont on est en droit de se demander si elle n’est pas plutôt un cadeau empoisonné offert par des dieux méchants. » Dans l’uniformité générale et la conformité de nos vies aux standards imposés, dont nous avons reconnu, vaincus puis soumis, la souveraineté, il est des singularités, des sortes de météorites humaines qui selon La Bruyère existent bel et bien : « Il apparaît de temps en temps sur la surface de la terre des hommes rares, exquis, qui brillent par leur vertu et dont les qualités éminentes jettent un éclat prodigieux. Semblables à ces étoiles extraordinaires dont on ignore les causes, et dont on sait encore moins ce qu’elles deviennent après avoir disparu, ils n’ont ni aïeuls ni descendants : ils composent toute leur race. ». C’est proprement miraculeux de trouver encore ces rares figures car, selon l’excellent Jean-Claude Michéa, le rouleau compresseur du relativisme et du libéralisme est implacable : « Presque tout le monde (jusqu’à maintenant) s’accordait sur l’idée qu’il existait des critères permettant de distinguer une action honnête d’une action malhonnête, un fou d’un homme sain d’esprit, un enfant d’un adulte ou un homme d’une femme. Or, à partir du moment où toutes les formes de catégorisation philosophique commencent à être perçues comme de pures constructions arbitraires et discriminantes (et le libéralisme culturel conduit tôt ou tard à cette conclusion post-moderne), le système libéral devient nécessairement incapable de définir lui-même ses propres limites. Et de même qu’une croissance économique illimitée est condamnée à épuiser progressivement les ressources naturelles qui la rendent possible, de même l’extension illimitée du droit de chacun à satisfaire ses moindres lubies personnelles ne peut conduire, à terme, qu’à saper tous les fondements symboliques de la vie en commun. » Une perversion progressive des consciences par le conceptualisme, l’utilitarisme ou le fonctionnalisme, s’est installée : à l’instar de l’art qui pour être valable se doit d’être transgressif, ceux qui n’ont pas d’émotion spontanée face à une œuvre moderne transgressive n’étant « probablement pas à la hauteur » ; l’architecture aussi a épousé une forme de démence en s’amourachant du gigantisme et en trouvant toutes les vertus à la laideur. Par opposition, le village, la petite cité médiévale, le terroir sont ces lieux où nous pourrions retrouver un vrai repos et « renouer avec les rêveries régénératrices de l’enfance, tout ce dont le stress et le quadrillage inhumain de la vie moderne nous privent cruellement. »

Ecoutons en conclusion la riche leçon de José Ortega y Gasset : « Ce qui importe c’est que l’homme pense dans chaque cas ce qu’il pense effectivement. Le campagnard le plus humble dans le meilleur des cas possède des convictions effectives d’une telle clarté, il est tellement encastré en lui-même, tellement certain de ce qu’il pense sur le répertoire restreint des choses qui s’intègrent dans sa conscience, qu’il ne connaît guère de problèmes. Et nous nous étonnons de la profonde quiétude de sa vie, de la digne sérénité avec laquelle il laisse couler son destin. Il reste peu de ces paysans là parce que la culture est parvenue jusqu’à eux, c’est-à-dire le topique, ce que l’autre jour nous appelions la socialisation, parce qu’ils commencent à vivre d’idées reçues, à croire des choses auxquelles ils ne croient pas. Adieu, quiétude profonde, adieu vie emboîtée en elle-même, adieu authenticité ! Comme notre langage populaire le dit d’une façon si pénétrante, on a tiré l’homme de chez lui, on l’a jeté hors des gonds, il n’est plus enchâssé en lui-même. De son côté, l’homme qui sait beaucoup de choses, l’homme cultivé, court le risque de se perdre dans le maquis de son propre savoir, il en arrive à ne plus discerner quel est son savoir authentique. Ne cherchons pas bien loin : c’est le cas de l’homme moyen actuel. Il a reçu tant de pensées qu’il ne sait plus quelles sont celles qu’il pense effectivement, celles qu’il croit et il s’habitue à vivre de pseudo-croyances, de lieux communs, d’intellectualismes, parfois extrêmement ingénieux, mais qui falsifient son existence. De là vient l’inquiétude, le vide de tant de destins personnels qui luttent désespérément pour se combler de quelque conviction sans parvenir à en trouver aucune. Et pourtant le salut serait si facile ! Mais il faudrait pour cela que l’homme actuel fît strictement le contraire de ce qu’il fait. Que fait-il en effet ? Il s’emploie à se convaincre de ce dont il n’est pas convaincu, à feindre des convictions péremptoires, et pour faciliter cette fiction, à s’alcooliser, en adoptant les attitudes les plus faciles, les plus topiques, les plus de "recette", les attitudes radicales.»

L’homme a, sans aucun doute, la plus vitale nécessité de s’incarner à nouveau en vérité dans ce monde.